跑者『低風險疲勞性骨折』的負荷處置

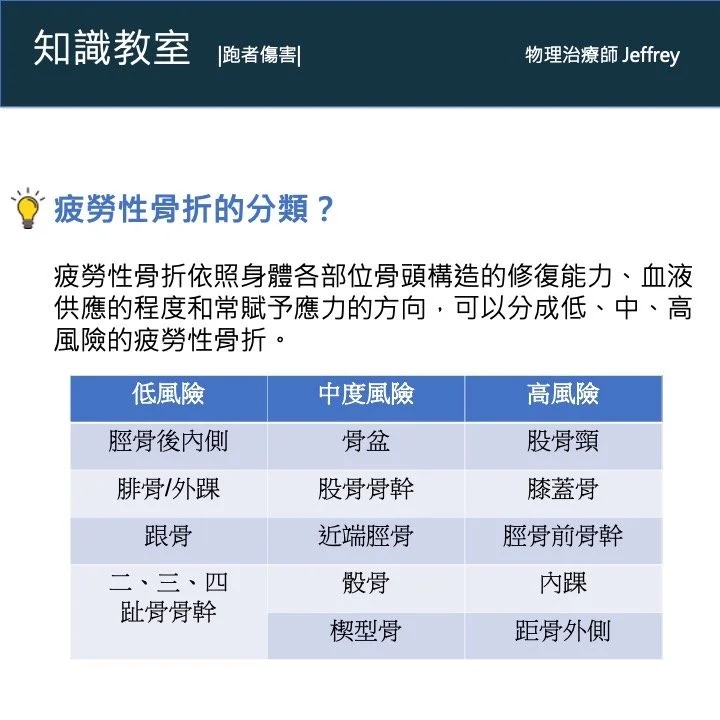

疲勞性骨折的分類?

疲勞性骨折依照身體各部位骨頭構造的修復能力、血液供應的程度和常賦予應力的方向,可以分成低、中、高風險的疲勞性骨折。分類可以給予治療處置的指引,也可以協助我們判斷預後。

疲勞性骨折如何修復?

骨重塑是一系列由蝕骨細胞將損害的骨頭吸收後,再由成骨細胞將空洞補足的循環反應。為了避免疲勞性骨折的惡化,降低負荷是讓骨重塑能夠進行並減少進一步的傷害。

蝕骨細胞的啟動和吸收約需4週,新骨頭的替換約需要3個月,甚至需要一年達到成熟。

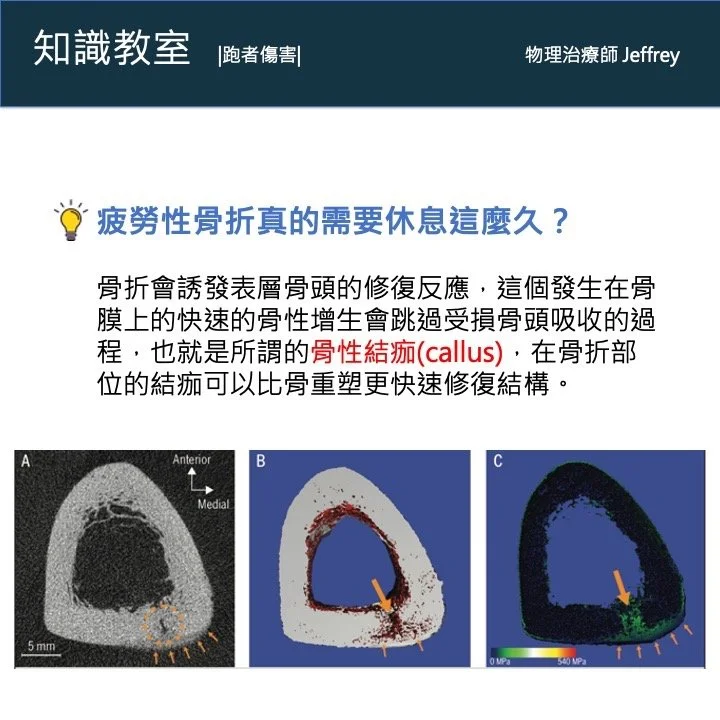

疲勞性骨折真的需要休息這麼久?

很多的運動員遭受疲勞性骨折後並沒有等待骨重塑完成後才回到運動場上,這是因為骨折會誘發表層骨頭的修復反應,這個發生在骨膜上的快速的骨性增生會跳過受損骨頭吸收的過程,也就是所謂的骨性結痂(callus),在骨折部位的結痂可以比骨重塑更快速修復結構。

跑者疲勞性骨折處置的六大原則

1. 負荷控制:短暫時間的降低負重是非常重要的環節,但應該以"症狀為指引而非時間的長短",前期目標是無痛的行走,可以適情況使用輔具,重點就是逐漸的增加負重,並且在負重時、負重後和隔天都不應出現疼痛,有痛並不代表傷害,但建議立刻降低負重的程度。

2. 考慮使用支持性的保守療法:臨床上並沒有已證實的治療方式來加速疲勞性骨折的修復,但有許多至少沒有危害的治療方法被大量使用.低強度的間歇超音波治療(低於0.1 W/cm2)就是其中之一。超音波治療的波形可以刺激成骨細胞,一天多次的使用或許可以提升骨性刺激,進而加速骨折的修復。

3. 維持體適能: 在仍無法開始跑步訓練的階段,可以藉由腳踏車、游泳或組合訓練(HIIT+耐力)來維持心肺能力。

4. 強化肌肉適能:肌力、肌耐力、爆發力對維持表現和避免骨折再次發生都非常重要,加強訓練骨折周邊的肌群(例如:小腿後側肌群和足部肌群 – 脛骨/趾骨骨折),但仍須考慮骨折處的張力/壓力的方向來調整不同肌群的訓練時間/強度。

5. 逐步恢復跑步訓練:可以在連續沒有疼痛超過五天,並且可以原地跳的情況下,逐步恢復跑步訓練,前期也可以使用橢圓機或抗重力跑步機。負荷的增加先以"時間為主,其次才是速度"。每日也須紀錄步數。

6. 降低後續受傷的風險:曾經有過疲勞性骨折、青少年女性、過低的身體質量指數(<19 Kg/m2)、較高的訓練量、備賽期等都有較高風險。可以導入跳耀、爆發力訓練來促進骨頭承受負荷的能力,也可以藉由矯正步態(例如:提高步頻)來降低風險。